「電動」なのに「自転車」の不思議

「電動アシスト自転車って、モーターで走るのに、なぜ漕がないといけないの?」

多くの人が抱く素朴な疑問です。原付きのように「アクセルを回せば走る」わけではなく、電動アシスト自転車は「ペダルを踏まないと進まない」。この一見不便に思える仕組みには、実は法律と安全性、そして健康への配慮が込められた深い理由があるのです。

電動アシスト自転車の仕組みを理解すれば、「なぜ原付きより坂道に強いのか」「なぜ疲れないのに運動になるのか」「なぜ免許不要なのか」といった疑問がすべて解けます。

顕在的な疑問:「電動アシスト自転車はどうやって動いているの?」 潜在的な興味:「原付きとの違いは何?自分で漕ぐ意味はあるの?」

この記事では、電動アシスト自転車の仕組みを、センサー技術から法規制まで、理論的かつ分かりやすく徹底解説します。仕組みを知れば、あなたの電動アシスト自転車がもっと楽しく、もっと便利になりますよ。

電動アシスト自転車の「3つの心臓」

仕組みを支える核心技術

電動アシスト自転車は、以下の3つの主要コンポーネントが連携することで、滑らかで力強いアシストを実現しています。

■ 1. トルクセンサー(力を測る脳)

ペダルに加えられる踏力(トルク)をリアルタイムで検知するセンサーです。

- 設置場所:クランク軸(ペダルの根元)またはチェーンホイール内部

- 検知精度:0.01秒単位でトルクを測定

- 役割:ライダーの「今、どれくらい力を入れているか」を瞬時に把握

技術的ポイント:トルクセンサーは「歪みゲージ」または「磁気センサー」で構成されており、ペダルに加わる力で金属が微小に歪むことを電気信号に変換しています。この精密さが、自然なアシスト感を生み出す秘密です。

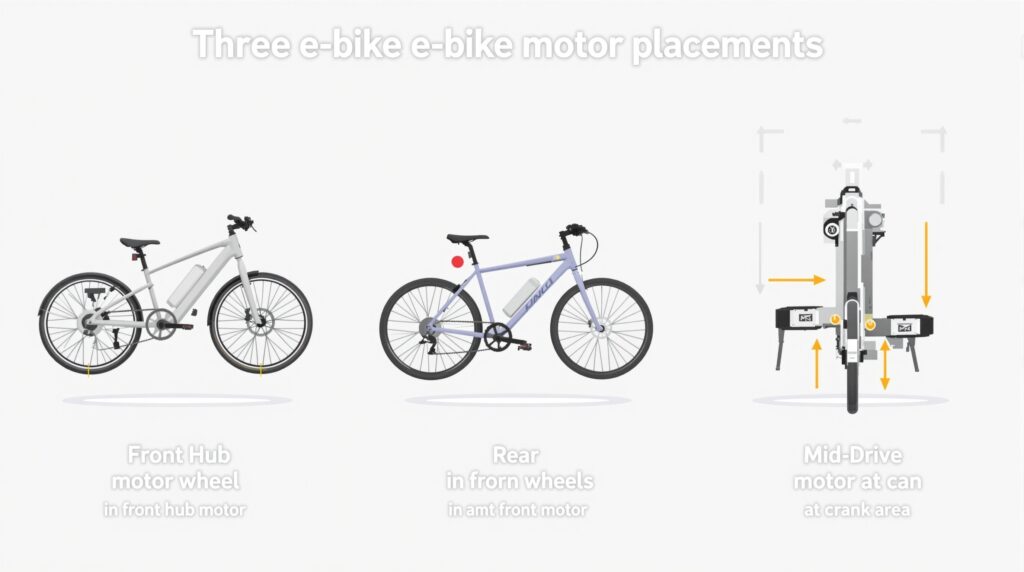

■ 2. モーター(力を生む筋肉)

ライダーの踏力に応じて、追加の駆動力を生成します。

モーターの種類と特徴

| タイプ | 設置場所 | 出力 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| ハブモーター(前輪) | 前輪中心 | 250W前後 | 静か、メンテナンス容易 | 前輪駆動で不安定な場合あり |

| ハブモーター(後輪) | 後輪中心 | 250W前後 | 後輪駆動で安定 | タイヤ交換がやや面倒 |

| ミッドドライブモーター | クランク軸中心 | 250W前後 | 重心が低く安定、効率高い | やや高価、チェーン負荷大 |

日本の法規制:電動アシスト自転車のモーター出力は、法律で最大250Wに制限されています(道路交通法施行規則)。これにより、免許不要の「自転車」として扱われます。

■ 3. バッテリー(エネルギーの貯蔵庫)

モーターに電力を供給するリチウムイオンバッテリーです。

- 容量:一般的に10〜16Ah(アンペアアワー)

- 電圧:36V(一部48V)

- 航続距離:容量により30〜100km

電力消費の仕組み:

- 平地走行:約5〜7Wh/km

- 坂道(勾配10%):約10〜15Wh/km

- 急坂(勾配15%):約15〜20Wh/km

例:12Ahバッテリー(432Wh)なら、平地で約60〜85km走行可能。

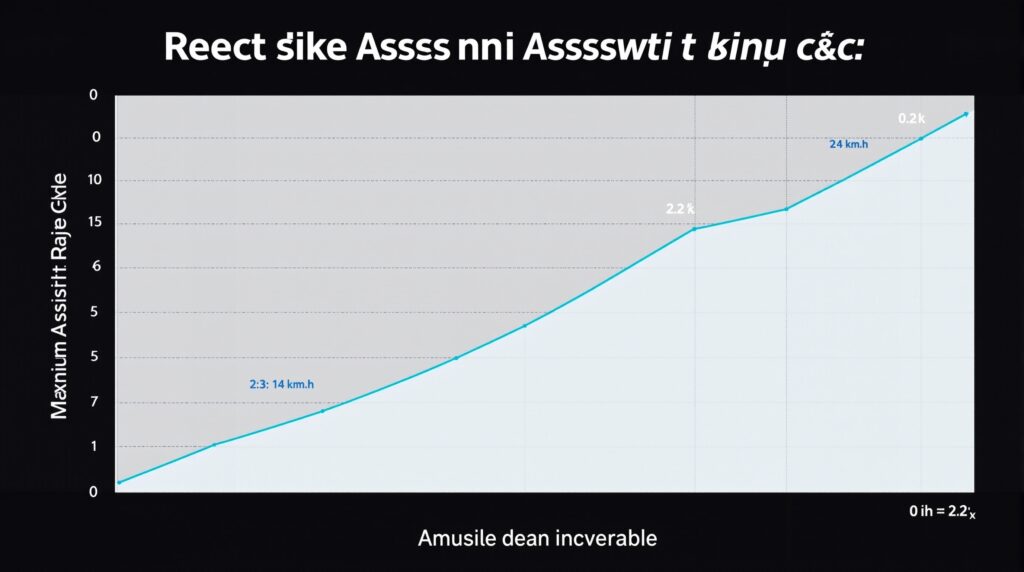

アシスト比率の秘密:法律で決まる「2:1の黄金比」

なぜ「人間の力 × 2倍」までなのか?

電動アシスト自転車のアシスト力は、法律で厳密に規定されています。

■ アシスト比率の法規制(道路交通法施行規則)

| 速度域 | アシスト比率 | 説明 |

|---|---|---|

| 時速0〜10km | 最大2:1 | 人間の力の2倍までアシスト可能 |

| 時速10〜24km | 段階的に減少 | 10kmから徐々にアシストが弱まる |

| 時速24km以上 | 0(アシストなし) | 完全に人力のみ |

具体例:

- あなたが「50Nの力」でペダルを踏む

- モーターが「100Nの力」を追加(2倍)

- 合計「150Nの力」で走行

これが時速10km以下の低速域。時速が上がるにつれてアシスト比率が下がり、時速24kmでアシストはゼロになります。

なぜ24kmで打ち切るのか?

- 安全性:高速域でのアシストは制御困難で事故リスク増大

- 運動効果:高速域は人力で漕ぐことで適度な運動を確保

- 法的定義:「自転車」として扱うため、原付き(30km制限)と差別化

理論的ポイント:この「2:1の黄金比」と「24km打ち切り」により、電動アシスト自転車は「免許不要」「車道・歩道両用可能」「ヘルメット任意」という自転車としての地位を保っているのです。

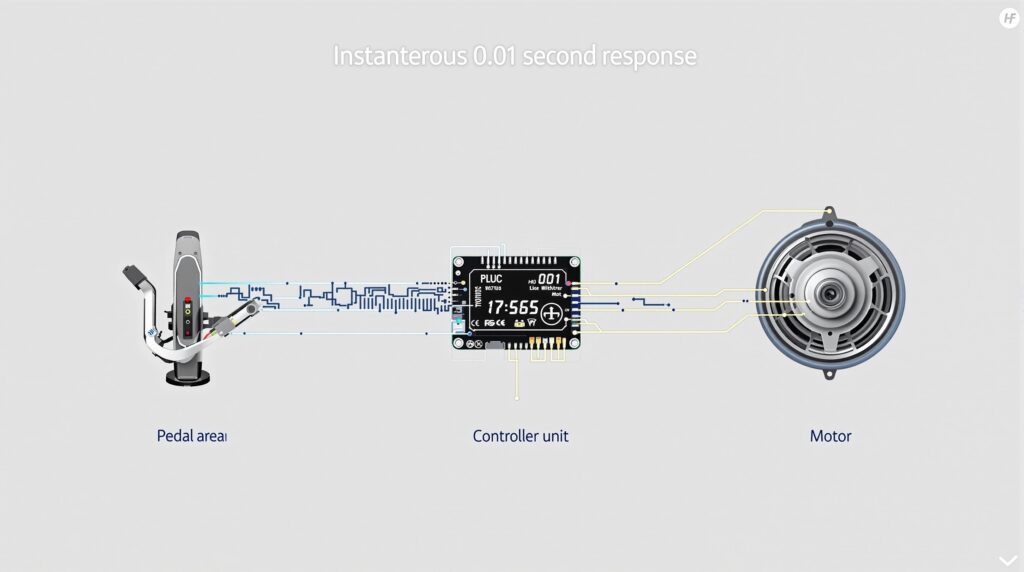

制御システム:0.01秒で反応する「見えない頭脳」

リアルタイム制御の驚異的な技術

電動アシスト自転車の滑らかなアシスト感は、高度な制御システムによって実現されています。

■ 制御フローの全体像

- トルク検知(0.01秒間隔)

- ペダルに加わる力を瞬時に測定

- 速度検知(車輪回転センサー)

- 現在の速度を把握(アシスト比率決定のため)

- コントローラーが判断

- トルクと速度から最適なアシスト量を計算

- モードセレクター(エコ/標準/パワー)の設定を反映

- モーターに指令

- 計算された電力をモーターに供給

- PWM制御(パルス幅変調)で滑らかに出力調整

- アシスト実行

- ライダーが「自然に力が湧いてくる」感覚を体験

全プロセスが0.01〜0.05秒で完結

この高速処理により、ペダルを踏んだ瞬間に「スッと進む」自然なアシストが生まれます。原付きの「アクセルを開けると加速する」感覚とは全く異なる、人間の意思とモーターが一体化した感覚です。

原付きとの仕組み比較:根本的に異なる駆動哲学

「人間主導」vs「エンジン主導」

電動アシスト自転車と原付きは、根本的な駆動哲学が異なります。

■ 駆動システムの比較

| 項目 | 電動アシスト自転車 | 原付き |

|---|---|---|

| 動力源 | 人間 + モーター(ハイブリッド) | エンジン単独 |

| 制御方法 | ペダル踏力に応じて自動アシスト | アクセル開度で手動制御 |

| 最高速度 | 時速24km(アシスト上限) | 時速30km(法定速度) |

| 発進時トルク | 非常に強い(低速アシスト最大) | やや弱い(CVT特性) |

| 運動効果 | あり(人間も漕ぐ) | なし(完全機械駆動) |

| 免許 | 不要 | 必要 |

■ エネルギー効率の比較

- 電動アシスト自転車:人間とモーターの協調で効率最大化

- 平地:人間70% + モーター30%

- 坂道:人間40% + モーター60%

- 原付き:エンジンが100%の動力を生成

- 低速域では効率が悪い(CVTの特性)

理論的ポイント:電動アシスト自転車は「人間の能力を増幅する装置」であり、原付きは「人間の代わりに働く機械」。この哲学の違いが、免許制度や運動効果、環境負荷の差に直結しています。

アシストモードの仕組み:エコ・標準・パワーの違い

ボタン一つで変わる「アシスト力」の秘密

多くの電動アシスト自転車には、3つのアシストモードが搭載されています。

■ モード別アシスト特性

| モード | アシスト比率(低速域) | 航続距離 | 適した場面 |

|---|---|---|---|

| エコモード | 最大1.5:1 | 約80〜100km | 平地通勤、バッテリー節約 |

| 標準モード | 最大2:1 | 約50〜70km | 日常的な使用 |

| パワーモード | 最大2:1(積極的) | 約30〜50km | 急坂、荷物積載時 |

モード間の違いは「アシストの積極性」

- エコ:必要最小限のアシスト、電力消費を抑える

- 標準:バランス型、快適さと航続距離を両立

- パワー:最大限のアシスト、電力を惜しまず力強さ優先

内部制御の違い:

- エコモード:トルク検知後、0.1秒遅れてアシスト開始(電力節約)

- パワーモード:トルク検知と同時にアシスト開始(即応性重視)

実際のユーザーボイス「仕組みを理解して変わった使い方」

埼玉県在住・44歳男性(通勤距離7km、使用歴3年)

「最初は『ただ楽に走れる自転車』だと思っていましたが、仕組みを理解してから使い方が変わりました。平地はエコモードで軽く漕ぎ、坂道手前でパワーモードに切り替える。これだけでバッテリーが1.5倍長持ちするようになりました。トルクセンサーが0.01秒で反応していると知ってから、『ペダルを踏む力を意識する』ようになり、より自然なアシストを引き出せるようになりました。」

愛知県在住・37歳女性(通勤距離5km、使用歴2年)

「原付きから乗り換えて最初は戸惑いましたが、今は電動アシスト自転車の方が好きです。原付きは『アクセルで加速をコントロールする』感じでしたが、電動アシスト自転車は『自分の力が増幅される』感じ。仕組みを知ってから、『モーターは私のサポーター』と思うようになり、愛着が湧きました。」

ユーザーの声から見える「潜在的な気づき」

- 「仕組み理解で使いこなしが向上」:モード切替の最適化

- 「人間とモーターの協調感」:原付きにはない一体感

- 「愛着の深まり」:技術への理解が感情的つながりを生む

よくある質問(FAQ)

Q1. ペダルを漕がないと絶対に進みませんか?

A. はい、電動アシスト自転車はペダルを漕がないと進みません。トルクセンサーが踏力を検知して初めてモーターが作動する仕組みだからです。これが原付きとの最大の違いであり、「自転車」として扱われる理由です。

Q2. 時速24km以上でもペダルを漕げば進みますか?

A. はい、進みます。ただし時速24km以上ではモーターアシストがゼロになるため、通常の自転車と同じ人力のみでの走行になります。そのため24km以上で長時間走行するのは疲れます。

Q3. アシスト比率2:1は変更できますか?

A. いいえ、法律で定められているため変更不可です。仮に改造してアシスト比率を上げると、道路交通法違反となり、「原動機付自転車」扱いになります(無免許運転で罰則対象)。

Q4. 原付きよりトルクが強いのはなぜですか?

A. 電動アシスト自転車のモーターは低速域で最大トルクを発揮する設計だからです。原付きのエンジンはCVT(無段変速機)を介するため、発進時のトルクがやや弱くなります。これが坂道での電動アシスト自転車の優位性につながっています。

Q5. モーターが故障したら普通の自転車として使えますか?

A. はい、使えます。ただしモーターとバッテリーの重量(合計5〜8kg)があるため、通常の自転車より重く感じます。緊急時の帰宅手段としては十分機能しますが、日常使用には修理をおすすめします。

まとめ:仕組みを知れば、電動アシスト自転車がもっと楽しくなる

電動アシスト自転車の仕組みは、トルクセンサー・モーター・バッテリーの3つの心臓と、0.01秒で反応する制御システム、そして法律で守られた2:1の黄金比によって成り立っています。

この記事で伝えたかった3つの真実

- 電動アシスト自転車は「人間とモーターの協調システム」

- 原付きのような「機械主導」ではなく「人間主導」

- トルクセンサーが0.01秒で反応し、自然なアシストを実現

- 法律で定められた仕組みが、免許不要の理由

- アシスト比率2:1、時速24km上限が「自転車」の条件

- 原付きとの明確な差別化

- 仕組みを理解すれば、使いこなしが劇的に向上

- モード切替の最適化でバッテリー1.5倍長持ち

- ペダリング意識でより自然なアシスト

あなたへのメッセージ:仕組みを知れば、パートナーになる

「電動アシスト自転車って、ただのモーター付き自転車でしょ?」と思っていたあなたへ。

実は、電動アシスト自転車はあなたの力を読み取り、最適なサポートを0.01秒で届けてくれる、精密な協調システムなのです。トルクセンサーはあなたの「今、頑張っている」を感じ取り、モーターは「今、助けが必要」に応えてくれる。

この仕組みを理解すれば、電動アシスト自転車は単なる「移動手段」から「信頼できるパートナー」に変わります。毎日の通勤が、技術との対話になる。坂道が、協調の成果を実感する場になる。

次世代モビリティの仕組みは、あなたと共に走る準備ができています。今日から、あなたの電動アシスト自転車との付き合い方が、きっと変わりますよ。

さあ、明日の通勤で、ペダルを踏む力を意識してみてください。0.01秒後、モーターがあなたに応えてくれることを実感できるはずです。