こんにちは。

50cc原付の生産終了 1 をめぐるこの大混乱。

これまで、「代わりの乗り物」2 や「買い替えシミュレーション」4 について書いてきました。

しかし、この騒動の“震源地”とも言える、最もややこしいウワサがこれです。

「なんか法改正があって、原付免許で125ccまで乗れるようになったらしいぞ?」

僕も小型二輪免許は持っていません 6。

だから、もしこのウワサが本当なら、「うわ、最高じゃん!」「あのカッコいい125ccが原付免許で乗れるなら、小型免許わざわざ取りに行かなくていいじゃん!」と、めちゃくちゃ期待しました。

SNSでも「原付免許で125ccまでOKになった」といった情報が飛び交い、大混乱しています 6。

…しかし、結論から言います。

このウワサは**「半分は本当」で、「半分は命取りになるほど危険なデマ」です。

もし、この「免許区分」8 を誤解したまま公道を走れば、あなたは「無免許運転」** 6 で検挙されます。

今回は、この「新基準原付」9 にまつわる免許と法律のウソ・ホントを、徹底的に解明します。

結論:乗れる「125cc」と乗れない「125cc」がある

まず、絶対に間違えてはいけない大前提から。

Q. 原付免許(や普通免許)で、あのピンクナンバーの「普通の125ccバイク」に乗れますか?

A. 絶対に乗れません!

あなたが街で見かける、ピンク色のナンバープレート 8 をつけた「原付二種」(例:ホンダのPCX125やスズキのアドレス125 10 など)は、これまで通り「小型限定普通二輪免許」以上が必須です 6。

もし、「新基準ができたから大丈夫だろ!」と勘違いして、これらのバイクに原付免許で乗れば、それは即、無免許運転 6 となります。

これが、ウワサの「危険なデマ」の部分です。

Q. じゃあ、「原付免許で乗れる125cc」って何なんですか?

A. それが、今回新設された「新基準原付」のことです 9。

「新基準原付」とは、法律で定められた「特別な条件」を満たした車両のことです。

その条件とは、

- 排気量は125cc以下であること 9

- 最高出力を$4.0\text{kW}$ ($5.4\text{PS}$) 以下に、電子制御などで意図的に抑え込んである(デチューンしてある)こと 9

この2つの条件を満たした車両(例:ホンダが新発売するDio110 Lite 4 など)に限り、法律上の区分が「原付一種(50ccと同じ)」とみなされ、原付免許や普通免許で乗ることが許可されたのです 9。

なぜこんな「ややこしい」事態になったのか?

「なんでそんな面倒なことを…」と思いますよね。

僕もそう思いました。

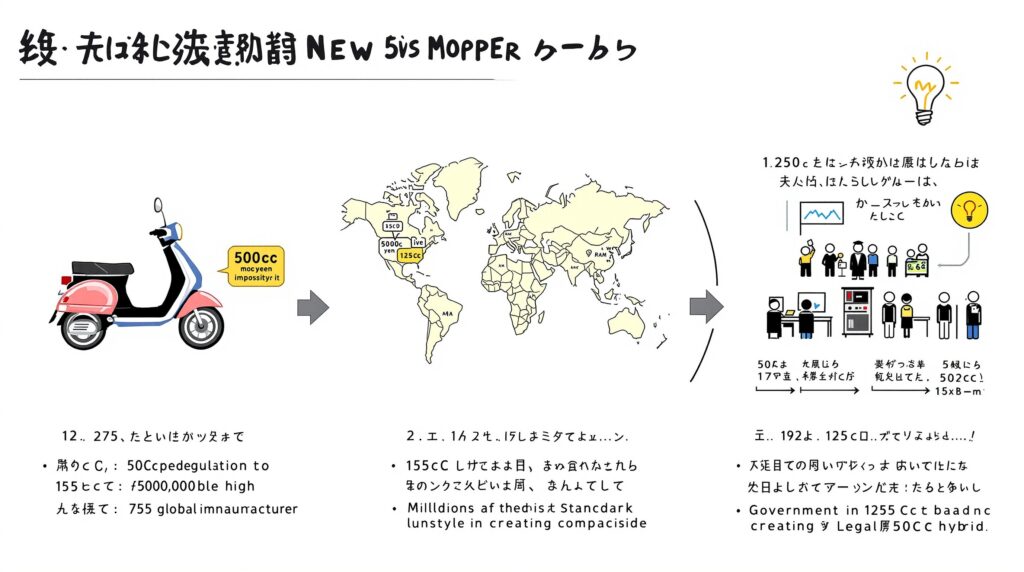

この「ややこしい」仕組みが生まれた背景には、国とメーカーの“苦肉の策”があります。

- 50ccの限界新しい排ガス規制 9 が厳しすぎて、従来の50ccエンジンでは採算が取れなくなった(クリアするには価格が50万円とかになってしまう)12。

- メーカーの事情一方、125ccクラスはアジアなど世界中で売れている「グローバルスタンダード」 12。排ガス規制をクリアする技術も確立しており、大量生産でコストも安い 12。

- 免許所持者の問題でも、日本には「原付免許(や普通免許)」しか持っていない人が何百万人もいます。もし50ccが消えたら、この人たちは全員「乗るバイク」を失ってしまいます。

- 苦肉の策(=新基準原付の誕生)そこで、「じゃあ、世界標準で安く作れる125ccの車体を使う。ただし、そのままでは原付免許で乗れないから、エンジンパワーを昔の50ccと同等レベル(=$4.0\text{kW}$)まで無理やり抑え込もう 9。そうすれば、性能的には50ccと同じだから、法律上も『原付一種』として認めてもいいだろう」…という、**法的な「妥協案」**として生まれたのが「新基準原付」なのです。

つまり、「新基準原付」とは、**「125ccのガワ(車体)を被った、法的な50cc」**という、キメラのような存在なのです。

一目でわかる!「3つの原付」免許とルールの違い

この大混乱を整理するために、今の日本に存在する「原付」と名のつく3つの区分を比較表にまとめました。

あなたが「乗れる」と「乗れない」の境界線は、ここにあります。

| 比較項目 | ① 従来型原付(50cc)(例:タクト、ジョグ) | ② 新基準原付(例:Dio110 Lite) | ③ 原付二種(~125cc)(例:PCX125、アドレス125) |

| 排気量 | 50cc以下 | 125cc以下 9 | 125cc以下 [11] |

| 最高出力 | (概ね$4.0\text{kW}$以下) | $4.0\text{kW}$ 以下に制限 9 | 制限なし($4.0\text{kW}$超)[11] |

| 必要免許 | 原付免許 / 普通免許 | 原付免許 / 普通免許 9 | 小型二輪免許 以上 [11] |

| ナンバー色 | 白 [13, 8] | 白 [13] | ピンク または 黄 8 |

| 法定速度 | 30 km/h [12, 2] | 30 km/h [12, 6] | 60 km/h [11] |

| 二段階右折 | 義務あり 12 | 義務あり [12, 6] | 義務なし [11] |

| 二人乗り | 禁止 12 | 禁止 [12, 6] | 可能(条件あり)[11] |

| (出典: [9, 12, 6, 2, 11, 13, 8] などの情報を基に作成) |

まとめ:免許はそのまま、ルールもそのまま

この表を見れば一目瞭然ですね。

「原付免許で125ccに乗れる」というウワサの正体は、

「(パワーを抑えた)新基準原付という名の、ほぼ125ccのバイクには乗れる。ただし、交通ルールは50ccと全く同じ(30km/h制限・二段階右折あり)」

…ということだったのです。

僕のように「小型免許なしで、あの忌々しい30km/h制限から解放される!」と期待した人にとっては、残念な結果となりました。

だからこそ、次の疑問が湧いてきます。

「車体は立派で安定してるのに、なんで30km/h制限は解除してくれないんだ!」

次回は、この「新基準原付」最大のジレンマである、「30km/h制限の継続」問題について深掘りしていきます。

【次の記事(第6回)予告】

「125ccベースなら安全なのに!」新基準原付で「30km/h制限」が解除にならない“納得いかない”理由とは?