こんにちは。 50cc原付の生産終了 に伴う大混乱を追いかけて、今回で第6回目になります。

前回の記事で、僕たちが抱いていた「原付免許で125ccに乗れる!」という淡い期待は、「パワーを抑えた“新基準原付” に限り乗れる」というものだったことが判明しました 。

そして、その「新基準原付」は、法律上「50ccと同じ原付一種」として扱われるため、

- 法定速度:時速30km/h制限

- 二段階右折:義務あり

- 二人乗り:禁止 …という、従来のルールがそっくりそのまま適用される 、という衝撃の事実も明らかになりました。

ここで、僕の中に新たな、そして最大の怒りにも似た疑問が湧いてきました。

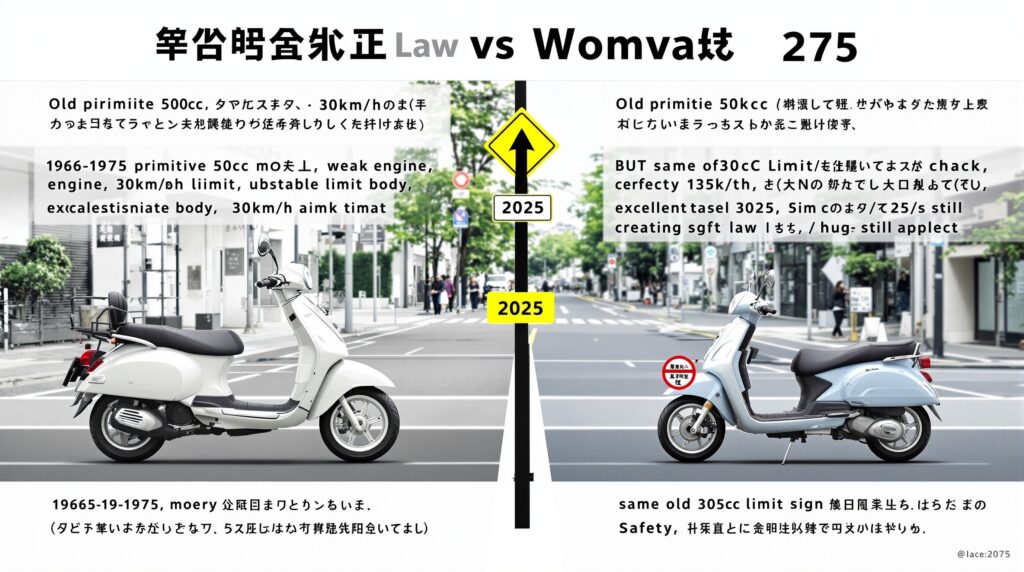

「いや、ちょっと待て!」 「そもそも30km/h制限って、昔の非力で不安定な50ccバイクだから設定されたルールだろ?」 「新基準原付は、ホンダのDio110 Lite みたいに、125ccクラスの頑丈な車体と安定したブレーキを持っていて、パワーも従来の50cc(約2.7kW)より強力(約3.7kW) になってるんじゃないか!」 「性能が上がって安全になってるのに、なんで危険な30km/h制限を続けさせるんだ!」

流れの速い幹線道路で、周りの車からビュンビュン追い越されながら30km/hで走る恐怖 。あれこそが危険の根源だと感じているのは、僕だけではないはずです。

なぜ、性能が上がったのに、ルールは変わらないのか? 今回は、この「納得いかない」理由について、法律と現実の“ジレンマ”を深掘りします。

結論:解除されません。なぜなら法律上「50cc」だから

身も蓋もない結論ですが、 Q. 新基準原付で30km/h制限は解除されますか? A. 解除されません。

Q. なぜですか? A. たとえ中身が125ccベースでも、法律上は「従来の50ccと同じ“原付一種”」という箱に入れられたからです 。

前回の記事でも触れましたが、「新基準原付」が生まれた背景は、排ガス規制 をクリアするための“苦肉の策” でした。

国やメーカーは、「免許制度を改正する(例:原付免許で60km/h出せるようにする)」という面倒な道を選びませんでした。 そうではなく、「125ccの出力を50cc並みの$4.0\text{kW}$以下 に抑え込んだから、これはもう“50ccと同等”だよね? だから法律上も“原付一種”扱いでOK!」という、法的な「妥協」を選んだのです。

つまり、僕たちが「性能が上がった」と感じているのは「車体(ハードウェア)」の話。 国が「原付一種」と定義しているのは「出力(法律上の定義)」の話。

僕たちユーザーと、規制当局の間には、**「安全性の基準」について決定的な“すれ違い”**が発生しているのです。

30km/h制限の「歴史」と「現実」のズレ

そもそも、あの忌まわしい30km/h制限は、半世紀以上も前、原付が登場したばかりの頃に「当時のバイクのエンジンや車体性能では、このくらいが妥当だろう」として決められた古いルールが、今も名残として残っているものです 。

もちろん、当時の非力なバイクなら、そのルールも合理的だったのでしょう。

しかし、現代はどうでしょう? 従来の50ccですら、4ストローク化・FI化が進み、ブレーキも車体も格段に進化しました 。 そして「新基準原付」に至っては、ベースが110cc/125cc です。ブレーキ性能もタイヤの安定性も、50ccの比ではありません。

「車体の安全性能は“原付二種”レベルなのに、法定制限速度だけが“昭和の原付”レベル」

この、技術の進化と法律が全く噛み合っていない「ねじれ」こそが、僕たちの不満の正体です。 そして、この「ねじれ」が、流れの速い幹線道路で「車との速度差がありすぎて、逆に危険」 という、本末転倒な現実を生み出しているのです。

なぜ、この「不合理」は解消されないのか?

「じゃあ、新基準原付だけ『時速50km/hまでOK』とか、特例を作ればいいじゃないか!」 僕もそう思いました。

しかし、それができない理由(=大人の事情)が、この問題の根深さを示しています。

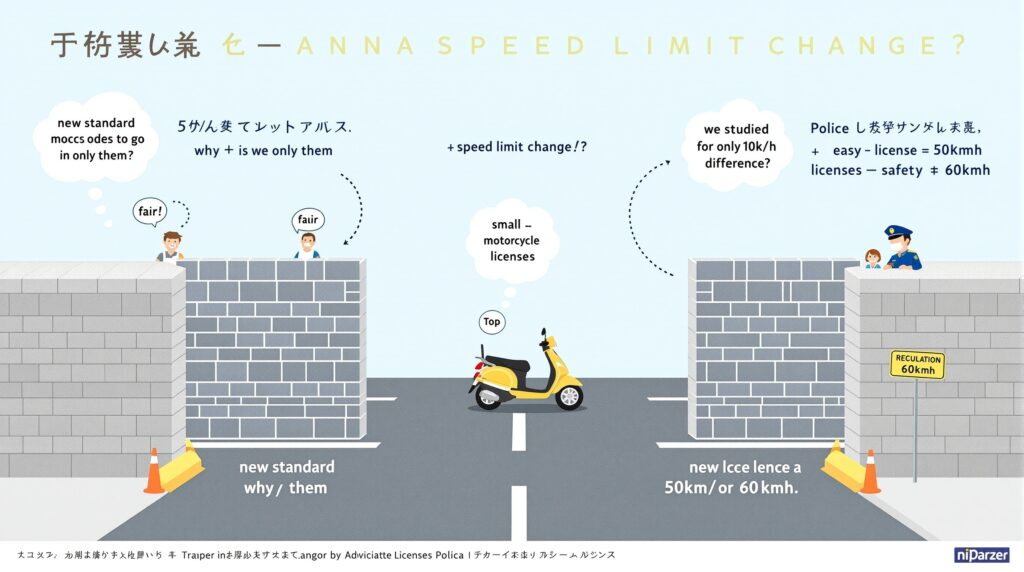

- 「従来の50cc」との不公平問題 もし新基準原付だけ速度制限を緩和したら、「同じ原付免許で、同じ白いナンバー なのに、なんでアイツだけ速いんだ!」「ウチらの50ccはどうなる!」と、既存の50ccオーナーから大ブーイングが起きます。

- 「小型二輪免許」との境界線が崩れる問題 かといって、「じゃあ原付一種は全部50km/hまでOKにしよう!」とすると、今度は「小型二輪免許(125cc以下、60km/hまでOK、二人乗りOK) 」との差が曖昧になります。「苦労して小型免許取ったのに、原付と10km/hしか違わないのかよ!」という不満が出ます。

- 「手軽な免許」という建前の問題 警察や規制当局からすれば、「原付免許」はあくまで“簡単な学科試験だけで取れる手軽な免許”という建前があります。その手軽な免許で乗れるバイクの速度上限を、車体の性能が上がったからといって安易に引き上げることは、「安全教育の観点」から非常に慎重にならざるを得ないのです。

つまり、「新基準原付」とは、 「排ガス規制をクリアするため、125ccの“安全な車体”を採用せざるを得なかった」 「しかし、免許制度の根幹を崩せないため、50ccの“不合理なルール”は継続せざるを得なかった」 …という、巨大な「矛盾」を内包したまま市場に出ることを運命づけられた乗り物なのです。

まとめ:この「矛盾」とどう付き合うか?

「125ccベースなのに30km/h制限」という、納得のいかないルール。 残念ながら、これが「新基準原付」の宿命です。

この「矛盾」とどう付き合うか? 選択肢は、第4回の記事でシミュレーションした通りです。

- この**「矛盾」を受け入れ**、パワーアップした車体性能と引き換えに30km/hルールに甘んじる(=新基準原付を買う )。

- この**「矛盾」が絶対に許せないなら、数万円を足して「小型二輪免許」を取得**し、30km/h制限からも二段階右折からも解放された「本物の125cc(原付二種)」に乗る 。

あなたがどちらを選ぶかで、今後のバイクライフは大きく変わることになりそうです。

【次の記事(第7回)予告】 さて、この「新基準原付」という新しい土俵。 ホンダはいち早く4車種を投入 すると発表しましたが、他のメーカーはどうするのでしょうか? ヤマハは「2026年目標」 と遅れ気味。そして…スズキは? 次回は、各社の戦略の違い、特に「スズキ撤退説」の真相に迫ります。